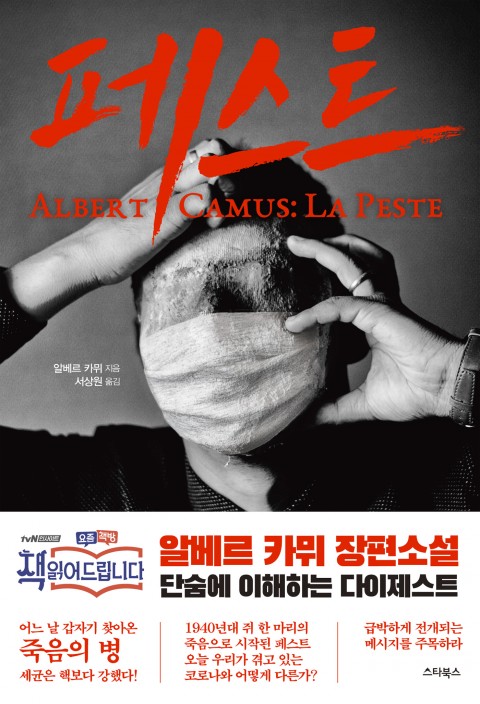

교보 책쉼터 이벤트를 통해 선택한 두 권의 e-book중 나머지 하나는 카뮈의 페스트다. 놀랍게도 e-book top 3에 위치하고 있길래 나는 이름만 같은 페스트라는 다른 소설이 나온 줄 알았다. 설마 카뮈의 페스트였을줄이야.

대여를 하고 읽고있으니, 엄마가 와서 어떤 책을 보고있냐고 여쭤보신다. 카뮈의 페스트를 보고 있다고 하니, 한숨을 푹푹 쉬시며 생각이 복잡해지는 책을 읽고있는구나 하고 가셨다. (엄마는 영문과를 나오셔서 그런지 왠만한 영미고전은 다 읽으신 것 같다) 20세기 초반의 저자가 지금 우리에게 어떤 말들을 전달하기에 엄마는 한숨을 쉬고, 사람들은 열광하며 베스트셀러에 이 소설을 올려놓은 것일까.

카뮈의 페스트는 알제리에서 페스트가 발생하는 것을 배경으로 삼고 있다. 지역이 봉쇄되고, 사람들이 패닉에 빠지고 하는 모습들을 페스트가 발병하기 직전 순간부터 끝난 후까지 기록하고 있다. 의사와 기자, 공무원, 밀수업자, 목사 등의 캐릭터를 통하여 다양한 종류의 인간군상들이 어떻게 전염병에 대처하는지, 어떻게 현실을 받아들이는지에 초점을 두고있다.

캐릭터들은 각자 자신의 가치(돈, 사랑, 생존, 의무 등)을 위해 행동(페스트에 대응하고 적응)한다. 목사는 신앙(가치)을 통해 사람들을 설교를 통해 고취시키지만 자신이 할 수 있는 것이 고작 그것 뿐이라는 것을 알고있는 캐릭터다. 그는 그 현실에서 자신이 할 수 있는 일을 '기도해주기' '장례치뤄주기'(행동)로 정하여 묵묵히 그 일을 하지만, 끝내 페스트에 감염되어 끔찍하게 죽게된다.

마찬가지로 기자는 파리에 약혼녀를 두고 온 상황이다. 그는 사랑(가치)을 위해 봉쇠된 도시를 빠져나가려고 불법적인 루트를 찾아보고 탈출하기 직전까지 가나(행동1), 주변 사람과 도시에 대한 책임감(가치)을 느끼게 되어 스스로 알제리에 잔류하여 자경대로써 도시의 위생과 치안을 위해 봉사한다.(행동2)

요즘 내가 본방사수하느라 애쓰는 슬기로운 의사생활에서 나온 명대사가 있다. 환자를 포기해야할지, 강제로 치료해야할지 고민하는 전문의에게 김준환 교수는 '의사가 환자 포기하면 그날로 의사는 끝이야!' 라고 외친다.

페스트에 나오는 리외 의사 역시 비슷한 딜레마에 처한다. 다만 다른 것은 슬기로운 의사생활에서는 치료를 받으면 생명을 구할 수 있지만, 페스트에서는 치료는 커녕 그저 진단만('네 당신은 페스트에 걸리셨습니다.') 할 수있는 상황이라는 것. 그럼에도 불구하고 리외 의사는 자신이 할 수 있는 일이라곤 그것뿐이라고 생각하며 스스로를 고통스럽게 만드는 진단행위를 멈추지 않는다. 아마 김준환 교수처럼 포기할 수 없었겠지 싶다. 어쩌면 포기하고말고를 떠나서 자신이 할 수 있는 유일한 일이라고 생각했을수도.

이처럼 모든 캐릭터는 자신의 확고한 가치를 가지고 있으며, 그에 따른 행동을 지속해서 보인다. 다른 소설과 다른 점은 그 끝이 명확하지 않다는 것이다. 페스트가 사라진 이후, 기자를 제외한 대부분의 캐릭터은 안타까울리만큼 현실적인 상황을 맞이하게 된다. 질병이 물러갔으니 행복해야하는데, 어쩐지 행복하지가 않다. 의사는 멀리 보내놨던 아내가 죽었다는 소식을 듣게 되고, 밀수업을 하며 행복해했던 밀수업자는 경찰에 의해 잡혀가게 된다. 그들에게 의지가 되던 동료들은 페스트에 감염되 죽었으며 당장 남는 것이라곤 쓰레기더미와 시체가 가득했던 거리뿐이다. 그렇게 남은 것 하나 없이 황폐한 분위기 속에서 '나는 지금까지 무엇을 위해 살아왔는가'를 되뇌이는 듯 한 모습으로 소설은 끝난다.

책을 다 읽고 나서 카뮈가 이 책을 통해 어떤 말을 전하고 싶었을지 생각이 잘 되지 않았다. 헛됨? 부질없고 무의미한 보편적 가치? 그냥 아무 의도 없이 있는 그대로의 현실을 담아내고 싶었던 것일까 싶기까지 했다. 이 책을 읽고 난 이후의 나에게는 두 생각이 들었다.

'내가 추구하는 가치들이 정말 나를 행복하게 만들어 줄 것인가?'

'만약 아니라면, 그 가치를 추구하는 것이 정녕 나에게 의미 있는 것일까?'

나에게 있는 수많은 가치 중 제1의 가치를 꼽으라면 나는 망설임 없이 정의를 꼽을 것이다. 우리가 살아가고 있는 사회의 보편적 진리에 걸맞은 이치를 지키기 위해 나는 움직일 것이다. 아니 그럴 것으로 생각했다. 그런데 만약 그 정의를 지키는 것이 나를 행복하게 만들 수 없다면? 극단적인 예를 들어서 만약 우리 형이 의도치않게 살인을 저질렀다면, 형을 신고하는 것이 정의를 지키는 행동이겠지만 그것이 행복과는 저---ㅇ말 거리가 먼 것이라는 것을 당연히 알고있다. 그렇다면 내가 정의를 추구하는 것이 그 순간 이후에는 나에게는 의미 있는 일일까? 대답은 당연히 놉.

나는(그리고 대부분의 사람은) 보편적 가치를 지키고 싶어하겠지만 안타깝게도 그 '보편적'인 가치는 시간과 공간에 의해 변화한다. 고대 일본에서의 자결이 명예로운 행위였고, 스파르타에서의 살인과 강탈 역시 큰 명예중 하나였다. 마찬가지로 짧은 시간이 변할지라도 보편적 가치는 변할 수 있고, 나는 당연하게도 시간과 공간을 초월하지 못하는 존재로써 변해버린 신)보편적 가치가 아닌 변하기 전 구) 보편적 가치를 추구하기에 지금 당장의 구)보편적 가치를 따라가봤자 행복할 수 없는 것이 아닐까. 애초에 보편적 가치라는 단어 자체가 절대적이지 않다는 것이 문제인 느낌적인 느낌.

사실 카뮈를 잘 아는 것이 아니여서, 구글링을 좀 해보았다. 찾아보니 카뮈는 '부조리 문학'에 있어 큰 족적을 남긴 사람이었다. 삶과 죽음, 행복과 슬픔 같은 상반되는 성질을 통해 우리에게 페러독스(삶이 무척 중요하다고 생각하지만 동시에 무가치하다(어짜피 죽을 것이므로))가 있다는 것을 말하면서 부조리, 그러니깐 이치에 맞지 않는 이야기를 계속해서 해온 사람으로 보인다. 그러고 보니 위에서 생각한 질문과 연결해볼 수 있을 것 같다. 살인자 형의 패러독스는 방향이 좀 틀어졌긴 했지만 ㅋㅋㅋ

뭔가 가벼운 마음으로 소설을 읽었는데, 가볍지 않은 생각을 가진 느낌이다. 약간의 상대주의와 부조리문학에 대한 얕은 지식도 생긴 것 같은 느낌적인 느낌.

'home sweet home > book' 카테고리의 다른 글

| 살인자의 기억법 : 색즉시공 공즉시색 (결말 스포일러) (0) | 2020.07.07 |

|---|---|

| 노르웨이의 숲 : 상실에 관하여 (0) | 2020.06.25 |

| 왜 하필 교도관이야? : 나는 알지 못한다 (0) | 2020.06.15 |

| 다자이 오사무의 <인간실격> 그리고 에곤 실레의 <꽈리열매가 있는 자화상> : 이해에 대한 노력 (2) | 2020.05.24 |

| 초예측 : 유발 하라리 외 7명의 석학은 어디로 갔는가? 절레절레 (0) | 2020.04.25 |